基礎の支持力と沈下

横井技術士事務所

技術士(応用理学)横井和夫

新名神道場工区での落橋事故原因の一つとして、仮設支持台(サポート)の不等沈下が指摘されました。先日大阪府箕面市で起こった、やはり新名神の落橋事故は・・・未だ原因は公表されていないが・・・、筆者の見解では、これもサポート基礎の支持力不足です。この「支持力不足」という現象は、このような橋梁の架設だけでなく、例えば東電福島原発汚染水タンク基礎の漏水とか、今回の熊本地震のような震災対策問題にも関わってくるのです。ここではこの二つの問題について一般ピープルにも分かるよう説明しましょう。

設計上、支持力と沈下はそれぞれ別個に計算しますが、実は両者は独立したものではなく、互いに関連しあっています。この問題は古くは赤井浩一先生の「基礎の支持力と沈下」という本に、コンパクトにまとめられています。一般的な話としてはこれを越えるものはないでしょう。しかし学者の書く本はお経みたいなもので、一般ピープルが読んでも何のことやらさっぱりわからない。それどころか、我が家の場合はどうすれば良いのか、といった具体的な話が学者の書く教科書にはない。それが学問と技術、さらには一般社会のニーズとの乖離を産むのです。これはお互いに不幸なことである。それを解決できるのが「不純地質学者」です。ここでは「不純地質学者」の眼を通して、この問題を考えてみましょう。

1、支持力

ある建物を建てるとします。建物の荷重は基礎を介して地盤に伝達されます。このとき地盤には同じだけの反力が発生します。この反力力が地盤が持つ固有支持力を越えたとき、地盤は破壊し、そこまでいかなくても建物が傾いたり、あちこちにひびが入って使いものにならなくなります。最悪、基礎は転倒に至ります。建物の傾斜や基礎の転倒とはどういうことかというと、基礎の沈下が大きくなって、全体として構造上のバランスが取れなくなった状態です。これから基礎の支持力と沈下は密接に関係していることが分かります。

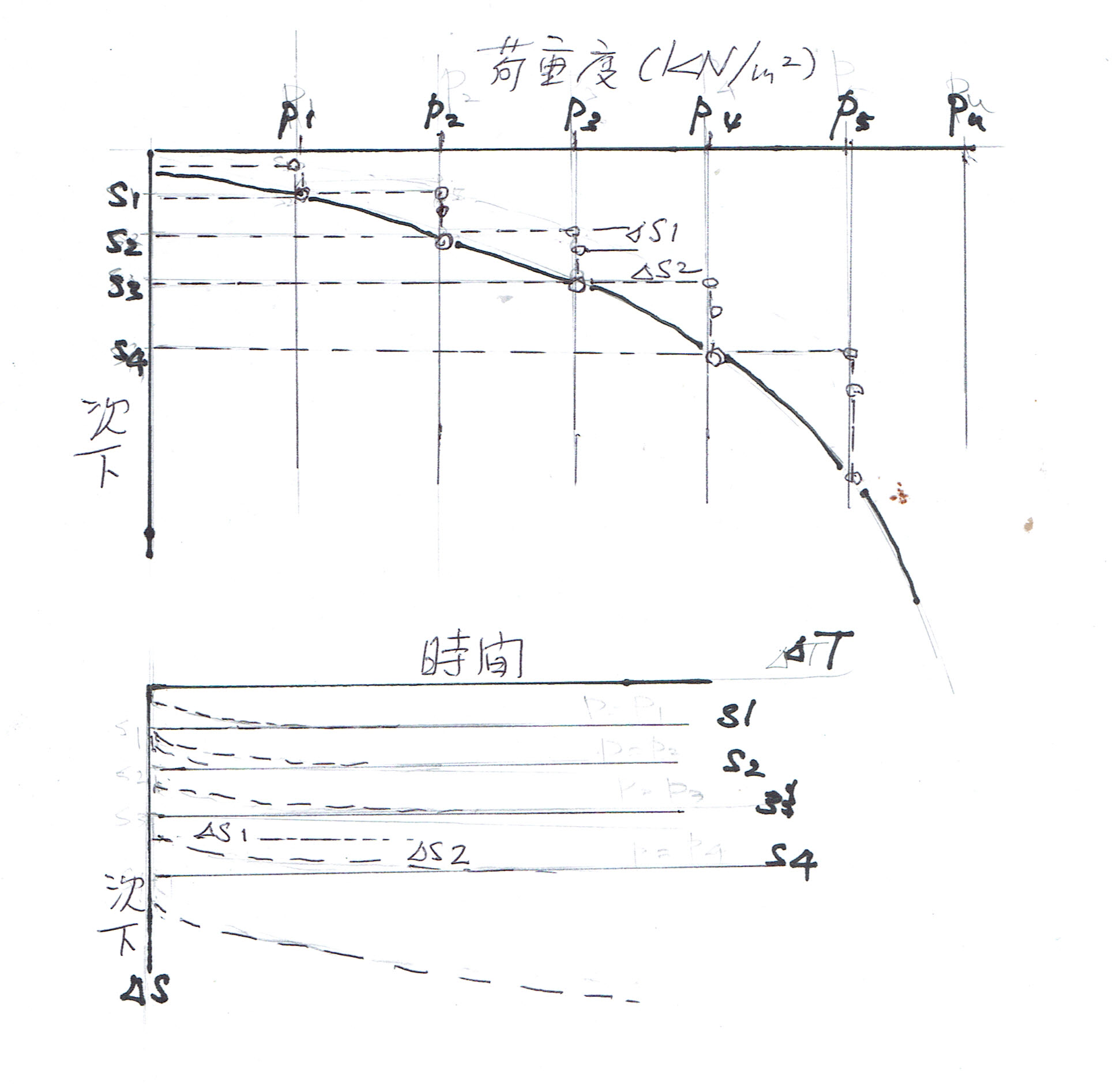

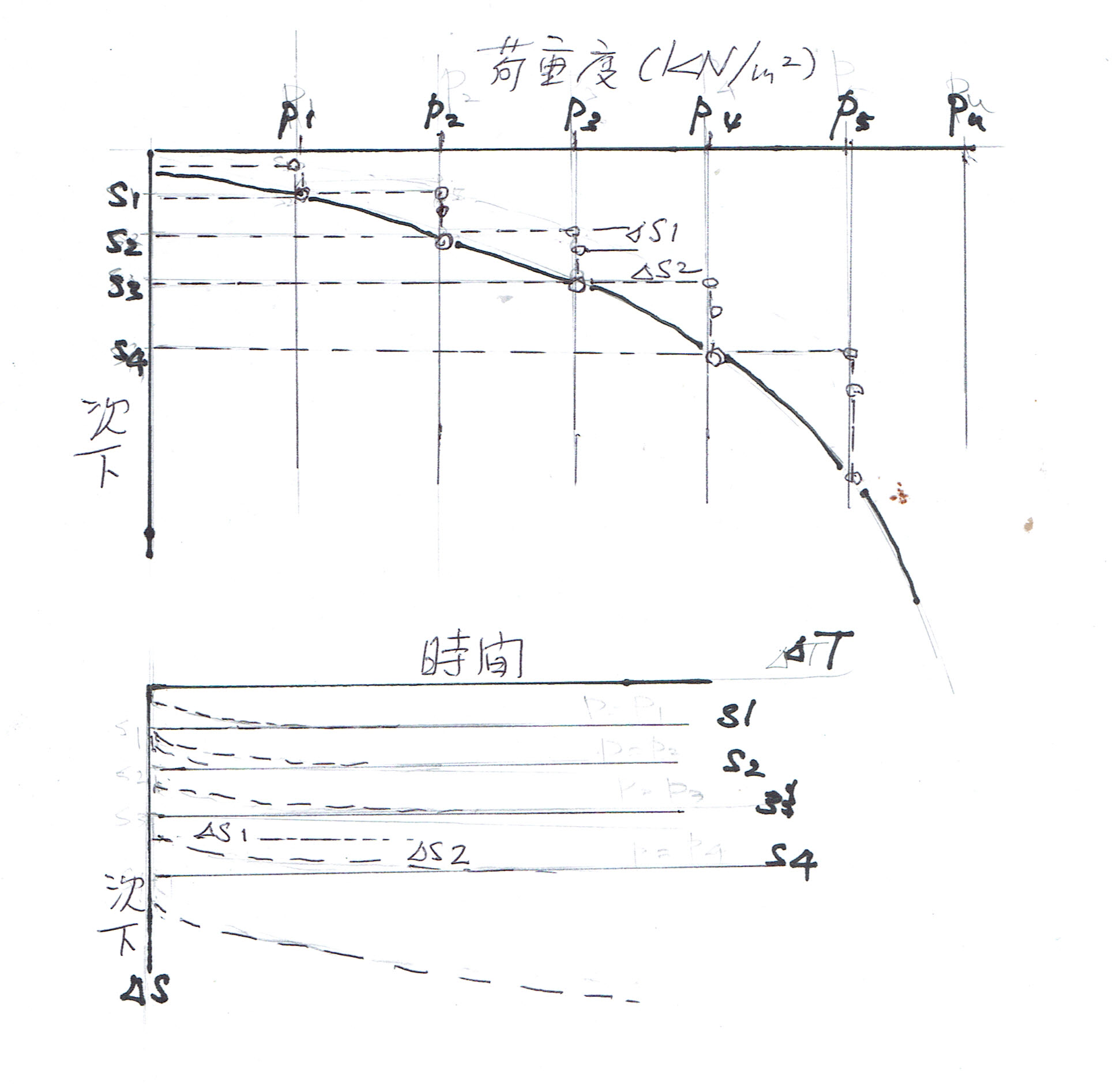

これを建築でよくやられる載荷試験を例にとって説明します。載荷試験とは地盤に直接荷重を与え、それと沈下との関係から、地盤の支持力を求める方法です。下図はこの関係を模式的に示した画です。

載荷試験は最大荷重度(設計支持力の3倍)を通常5段階程度に分け、各段階で荷重度を一定に保って沈下量を測定します。この時の荷重度~沈下量の関係をプロットすると上の図のような荷重度~沈下曲線が得られます。これから許容支持力(長期・短期)を求めるわけですが、そのテクニックは専門書に譲ります(大して難しくはないのですが、このことも判らないのが世の中には大勢いる)。

さて問題は沈下量をどう判定するかです。地盤が完全弾性体であれば、沈下は載荷直後に終了するから問題はない。ところが現実の地盤は弾塑性体(レオロジー的にはバネ+ダッシュポTット)だから、載荷直後の即時沈下(上の図のΔs1)に伴う継続沈下(同じくΔs2)が発生する。Δs2は時間とともにある値(Si)に収束する。これを連ねた曲線が上の図の太線=荷重~沈下曲線である。継続沈下の継続時間や沈下量は地盤の土質によって様々で一定しないが、どんな土質でも必ず沈下は発生する。問題はそのオーダーがどれほどのものか、なのである。概ねOCR(過圧密比)が小さい沖積層では時間は長く、沈下量も大きくなるが、OCRの大きい洪積地盤や第三紀層などでは逆になる。

この図から地盤の許容支持力を求めるわけですが、これには沢山の方法があって、一々やっていると結構面倒である。筆者ぐらいになると、曲線を一目見て、許容支持力を決める。上の図を例に採ると、P3とP4の中間で沈下量が大きくなっている。これが降伏荷重(Py)である。更に荷重を加えると沈下量が増大し、最終的にある荷重度では沈下は時間とともに増大するようになる。これが地盤の破壊で、それに対応する荷重度が極限荷重(Pu)である。ただしPuまで荷重を加えることは滅多にない。そこまでやると試験そのものが危険になるので、試験員は逃げ出す用意をしておかなければならない。

基礎の許容支持力には短期と長期がある。ここで試験の最大荷重度をPmaxとすると(上の図のP5に相当)

〇短期許容支持力Q1 PuまたはPmaxの1/2以下

〇長期許容支持力Q2 PuまたはPmaxの1/3以下で且つPyの1/2以下

2、沈下について

上で述べたように、支持力は地盤の降伏・破壊現象に対して用いられる言葉です。これに対し建築では地耐力という言葉があります。上の図で示したように、地盤にある荷重を加えると、それが砂質地盤だろうが礫質地盤であろうが、必ず沈下は発生する。例えば家を建てたとき、支持力が足らなければ家は大きく傾いたり、場合によってはひっくり返ったりする。ひっくり返らなくても、地盤が弱ければ沈下が大きくなって、あちこちにクラックが入って使い物にならなくなる。この原因は沈下です。上の図の継続沈下が犯人と思えばよいでしょう。

このため、建築基準法では建物種別による許容沈下量を定め、それに対応する荷重度Qaを求めるよう要求しています。このQaとQ2の内小さいほうを許容地耐力とし、建物の設計荷重度はこれ以下になるようさだめているのです。ただしこれは建築で、且つ基礎形式が直接基礎の場合で、クイや地盤改良等の地業を行った場合はこの限りではありません。無論、土木には全くこういう概念は存在しません。

一般に古典的地盤力学の教科書では、地盤を半無限等方均質弾性体として扱います。それはそうしたほうが、古典力学公式をあてはめやすいからです。現実を見てみましょう。弾性体というのは、圧力を加えれば変形するが、圧力を抜けば元に戻る材料です。現実の地盤にはそんなものは存在しない。上の載荷試験の例を見ても、何故荷重ー沈下の関係が曲線になるのか?それは地盤が弾性体ではないということに他ならないのです。

地盤の沈下は、粘性土と砂・砂礫地盤とでは性格が異なります。

2-1)粘性土の沈下

これは圧密沈下と圧縮沈下に分かれます。

粘性土は粘土骨格とその間を満たす水(間隙水)からなります。粘土骨格は電子顕微鏡レベルで見ると、綿毛状に絡まった粘土鉱物の繊維とその周囲に付着する金属イオンからなります。この粘土に上から荷重(ΔP)を加えます。もし粘土骨格が持っている強度が、これまで加えられていた荷重(P0)と等しければ、その荷重は粘土骨格と間隙水が均等に受け持ちます。かつ土が完全に密閉されておれば、水の逃げ道はないから、体積は変わらず間隙水の水圧は加えられた荷重分だけ増加します。これが過剰間隙水圧です。ここに穴をあけます。すると間隙水はこの穴から外に逃げ出すから、水の体積は減少し、全体として沈下が生じます。これを圧密沈下と呼びます。つまり圧密とは過剰間隙水圧の消散過程のことです。圧密沈下の特徴は一瞬のことではなく、時間とともに継続することです。

粘土骨格がP0より大きい荷重を過去に受けていれば、ΔPの大部分を粘土骨格が受け持つことになる。この場合は圧密沈下量は少なくなり、場合によってはゼロにもなる。しかし粘土骨格も剛体ではないから、時間とともに変形する。この変形は弾性変形ではなく、むしろレオロジー的変形である。これも時間とともに継続する。これが圧縮沈下です。両者の区別はなかなか難しく、ちょっとデータを見ただけではわからない。データだけでなく、その粘性土層の形成過程も吟味する必要がある。

2-2)砂・砂礫の沈下

粘性土の沈下の考えは基本的には上のとおりであるが、これを理論的に説明しようとすると大変複雑な理論になってしまう。その理由は現象の説明に時間項が入ってくるからである。それに比べ、砂や砂礫の沈下は瞬時に終わるから簡単といえば簡単である。しかし、砂や砂礫のような地盤で何故沈下が生じるのか?また不等沈下が発生しやすいのはなぜか?これはまた別の問題である。

砂・砂礫地盤は硬質な粒子の集合体である。この粒子に荷重を加えて生じる変形は粒子の弾性変形よりは、粒子の破砕(固結した地盤)か、粒子の移動です。つまり、粒子はある状態で安定しているのだが、そこに荷重が加わると状態が変化するので、より安定的な状態に移動する。それが地盤の変形で、その鉛直方向成分が沈下として表現されるのである。

さて粒子の大きさは一様ではなく、ある幅で変化する。砂・砂礫地盤載荷試験をすると、事前にどのように載荷面を丁寧に整形しても、試験装置を垂直に組み立てても、たった30㎝幅の載荷版でも必ず不等沈下は起こる。むしろ載荷面積が小さいほど不等沈下は起こりやすいといってよい。何故不等沈下が起こるのか?一つの理由は、地盤を構成する粒子の大きさに不均質性があるということ。載荷面下で粒子の大きさの分布に偏りがあれば、大きい粒子が集まっている場所では沈下量は少なくなる。小さい粒子の多い場所はその逆になる。また、堆積層の場合、粒子の配列は水平ではなく、ある方向性が出来る。そういう地層に荷重を加えれば、粒子は元々持っていた配列に従って移動する。これが不等沈下の原因となる。こういう沈下や不等沈下の起こりやすさや量はOCRに依存する。

3、実例

ここでいう実例とは